u19赛事安排

科学严谨的U19赛事体系,是衔接青训与职业足球的关键枢纽环节,其规划质量深刻影响着青年球员的竞技成长曲线、技战术成熟度及职业发展潜力。一套融合训练科学、生涯发展视角并兼顾实操细节的赛事安排方案,构成了足球后备力量持续涌现的生态系统基础。

梯级竞赛体系

结构完善的U19竞赛体系应具备清晰的梯度层次。核心在于建立地方性联赛(如省级联赛)、区域性赛事(如大区锦标赛)与全国性大赛(如青超U19组)的三级金字塔结构。德国足球的成功经验颇具启示意义,其从地区联赛(如U19 Regionalliga)到全国精英联赛(如U19 Bundesliga)的严密分级体系,确保了不同层次俱乐部梯队都能找到竞技平台。德国足协(DFB)《青少年足球发展报告》指出,这种多层次覆盖模式显著提升了球员的参赛匹配度,避免了实力悬殊比赛的无效性。

凯发国际赛事密度与强度必须精心调配。全年赛事不应简单堆积,而需形成训练周期与比赛高峰的科学交替。例如,赛季初可安排较多教学赛以磨合阵容与战术,中期聚焦联赛积分争夺以提升竞技强度,赛季末或特定阶段设置杯赛制锦标赛(如锦标赛模式),模拟淘汰赛压力环境。这种波浪式节奏设计,已被英国体育科学研究所证明能有效平衡球员竞技状态发展与疲劳累积风险。

竞训科学融合

卓越的赛事安排绝非孤立存在,其核心在于与训练计划形成有机互动。比赛日必须视为周期性训练的自然延伸与实战检验场域。理想状态下,特定比赛应能精准服务于特定训练主题——如为强化高压逼抢战术,可针对性安排对抗风格匹配的对手。日本J联赛青年队的经验显示,其教练组常在训练周期中预设技术或战术目标,并利用周末联赛进行专项验收与即时调整,形成“训练-比赛-反馈-再训练”的闭环。

注重赛事负荷的科学监控至关重要。高强度比赛后的恢复时间必须充分保障,避免连续高压赛事造成过度疲劳与伤病风险累积。现代足球广泛运用GPS设备等技术手段,实时追踪球员跑动距离(尤其是高强跑动)、冲刺频率及生理负荷数据。根据《英国运动医学杂志》研究,忽视此类数据的赛程编排,可能导致年轻球员运动损伤率显著上升。赛事组织方需要依据监测数据动态调整球员出场时间或轮换策略。

生涯发展视角

U19赛事设计需超越单纯胜负考量,着眼于球员长远发展潜力挖掘。核心策略是在竞技环境中创造丰富的实战决策情境。这意味着赛事应鼓励而非抑制年轻球员在压力下敢于尝试创造性传球、突破和非常规射门,即使偶有失误。正如欧足联技术报告所强调:“青年赛事首要目标非奖杯本身,而是培养能在顶级赛事中解决问题的球员。” 巴西著名青训营常将“决策自由度”纳入球员比赛评估的关键指标。

合理设置参赛上限对保护球员身心健康不可或缺。过度追求参赛场次数量易导致身心耗竭(Burnout)与早期专业化弊端。国际足联(FIFA)在其《青年足球发展指南》中明确提出年龄组球员年度比赛场次的建议上限(通常不超过35-40场正规比赛),并强调高质量比赛优于单纯数量累积。赛事体系需为不同位置球员提供相应发展通道,如为门将设计专项测试环节,为技术型中场创造更多控球组织空间。

赛事执行要素

赛事成功离不开周密细致的组织保障。场地与设施标准应满足高水平竞技需求。比赛场地质量、更衣室条件、医疗急救配置均关乎球员安全与赛事流畅度。亚足联(AFC)U19锦标赛规程对赛场设施(如照明、替补席、VAR配备)有着严格认证流程,虽U19赛事不必完全相同,但基础保障原则一致。

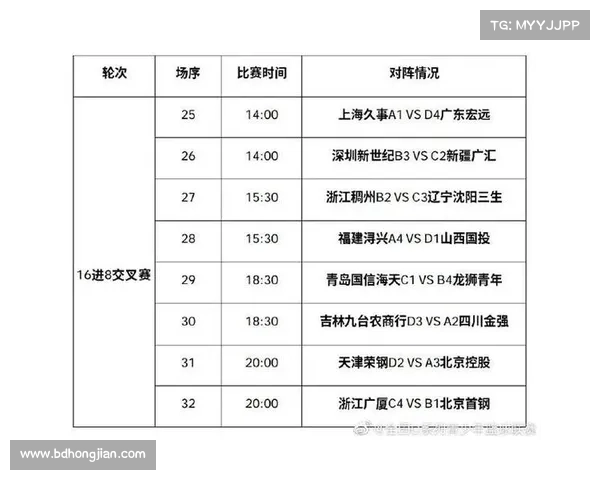

高效的赛事运营依托于现代化管理工具。采用电子化报名、赛程发布、数据统计与成绩公告系统能大幅提升效率与透明度。例如,中国足协近年推行的“绿茵中国”APP平台整合了青超联赛信息流,方便球队、球员及公众即时获取资讯。裁判选派需兼顾专业性与培养性,适当安排有潜力的年轻裁判在关键赛事中担任助理或第四官员,积累经验,其执法表现与成长同样需要系统化评估与反馈。

科学的U19赛事安排体系承载着为职业足球孵化人才的关键使命,其价值远超出竞技成绩本身。构建梯级化赛事结构、促进训赛深度融合、立足球员长远发展、强化赛事精细管理,是实现青年球员从潜能到实力跨越的四大支柱。未来我国U19赛事体系发展应着力于:建立省级联赛与国家赛事更紧密的衔接机制,开发智能化赛程算法模型以优化竞技负荷分配,并为不同发展需求的球员群体定制个性化参赛路径模板。唯有关注球员主体发展需求、依托科学规划理念的赛事体系,方能真正成为支撑中国足球未来的坚实人才输送带。